放射線を知る

放射線の被ばくと放射線防護

「放射線の透過と遮蔽」項では放射線が物質に当たった時の話をしました。今回は放射線が人体に当たった時に及ぼす影響についてです。

○「被ばく」という言葉について

放射線が人体に当たる、言い換えると人体が放射線を受けることを、当コラムでは「被ばく」と呼んできました。

「被ばく」の「ばく」とはどういう意味でしょうか?

漢字で書くと「曝」で、「さらす」とも読みます。「日にさらして乾かす」という意味です。

「被」をつけて「被曝」とすると「さらされる」という意味になり、放射線に人体がさらされることを「被曝」と呼んでいるのです。

「曝」の漢字は難しいため、通常は平仮名の「ばく」を使って「被ばく」とします。

当コラムでは今後も人体が放射線を受けることを「被ばく」と呼んでいきます。

また、「被爆」と書くのは間違いです。これは、爆撃を受けるという意味になります。

○放射線の人体への吸収

放射線が物や人に当たったときに、どれくらいのエネルギーを与えたのかを表す単位として、当コラムの「放射能と放射線は何が違う?」の項で

「吸収線量[グレイ(Gy)]」をご紹介しました。

1グレイは1キログラムあたり1ジュールのエネルギー吸収があった時の放射線の量です。

α線、β線、γ線、中性子線など放射線の種類によらず、1キログラムあたり吸収されたエネルギーが吸収線量となります。

吸収線量は測定器を使用して直接測定することができる「物理量」です。

○放射線の種類による人体への影響の違い

吸収線量が同じであっても、α線、β線、γ線、中性子線など、放射線の種類やエネルギーによって人体への影響は変わってきます。

そこで、放射線の種類やエネルギーが違ってもある組織や臓器に同じ影響が出るような線量として「等価線量」の概念が考え出されました。

等価線量は放射線の種類やエネルギーによって決まる「放射線加重係数」を吸収線量に掛けて算出します。

等価線量=放射線加重係数×吸収線量

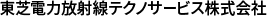

「放射線防護の目的」で説明したICRP(国際放射線防護委員会)の2007年勧告に記載された放射線加重係数は次のようになります。

放射線加重係数(ICRP2007年勧告)

等価線量の単位はシーベルト(Sv)で、組織や臓器に対して使用します。

例えば「皮膚の等価線量は○○シーベルト」や「眼の水晶体の等価線量は○○シーベルト」、「胃の等価線量は○○シーベルト」というような使い方をします。

等価線量は直接測定することができない「防護量」です。

○人体への放射線の影響を表す実効線量

放射線による組織や臓器ごとの影響されやすさで決まる「組織加重係数」を組織や臓器ごとの等価線量に掛け、その総和をとって算出したものを実効線量と言います。人体への放射線の影響(がんや白血病などのリスク)を表す線量の概念となります。

実効線量=組織加重係数×骨髄(赤色)の等価線量

+組織加重係数×肺の等価線量

+組織加重係数×胃の等価線量

・

・

+組織加重係数×皮膚の等価線量

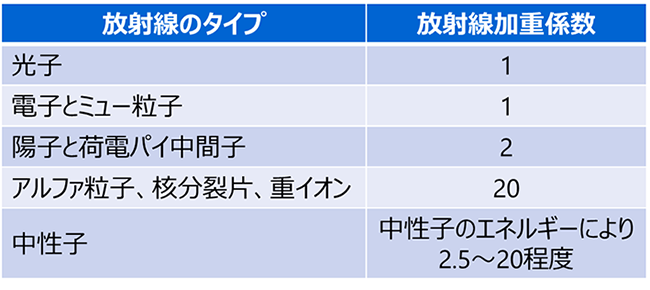

ICRPが2007年に勧告した組織加重係数は次のようになります。人体すべての組織加重係数の合計は1となります。

組織加重係数(ICRP2007年勧告)

実効線量の単位も等価線量の単位と同じシーベルト(Sv)を使います。実効線量も直接測定することができない「防護量」です。

○放射線はなぜ人体に有害なのか

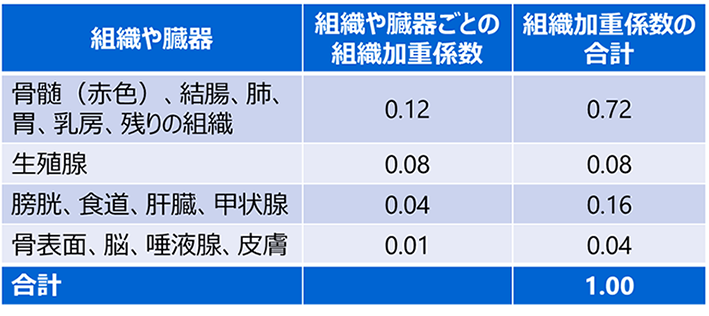

人体への放射線被ばくの結果、放射線の作用によって人体を構成する原子に電離や励起が起こります。

放射線の性質

出典:一般財団法人 日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」

電離や励起により、直接的に細胞内のDNAを構成する原子が損傷したり、人体に含まれる水分子からフリーラジカル(遊離基)と呼ばれるものが形成され、フリーラジカルがDNA損傷を引き起こしたりします。

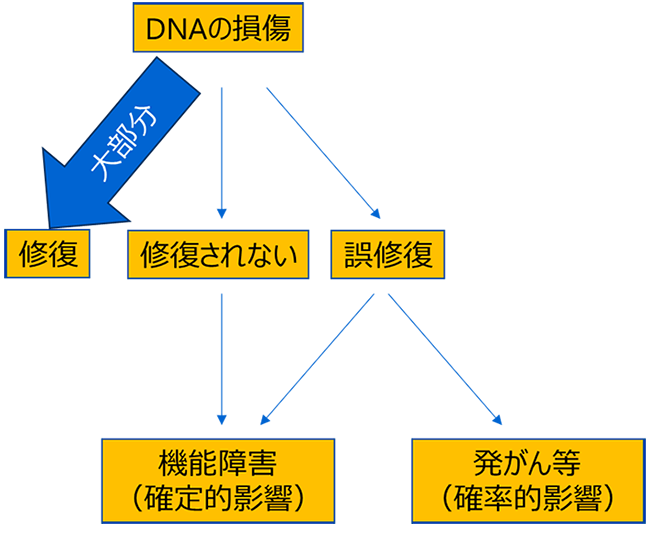

DNA損傷のうち大部分は修復されますが、中には修復されないものや、修復の際に誤修復されるものがあります。

DNA損傷が修復されなかったり誤修復されると細胞の死を引き起こしたり、誤修復によりDNA情報が変化したまま繰り返し細胞分裂が行われたりします。

臓器や組織を構成する細胞の大部分が細胞死すると臓器や組織の機能障害がみられるようになります。

また、DNA情報が変化したまま(突然変異)分裂を繰り返すとがんや白血病という影響が発生します。

放射線の人体への影響

○外部被ばくと内部被ばく、汚染について

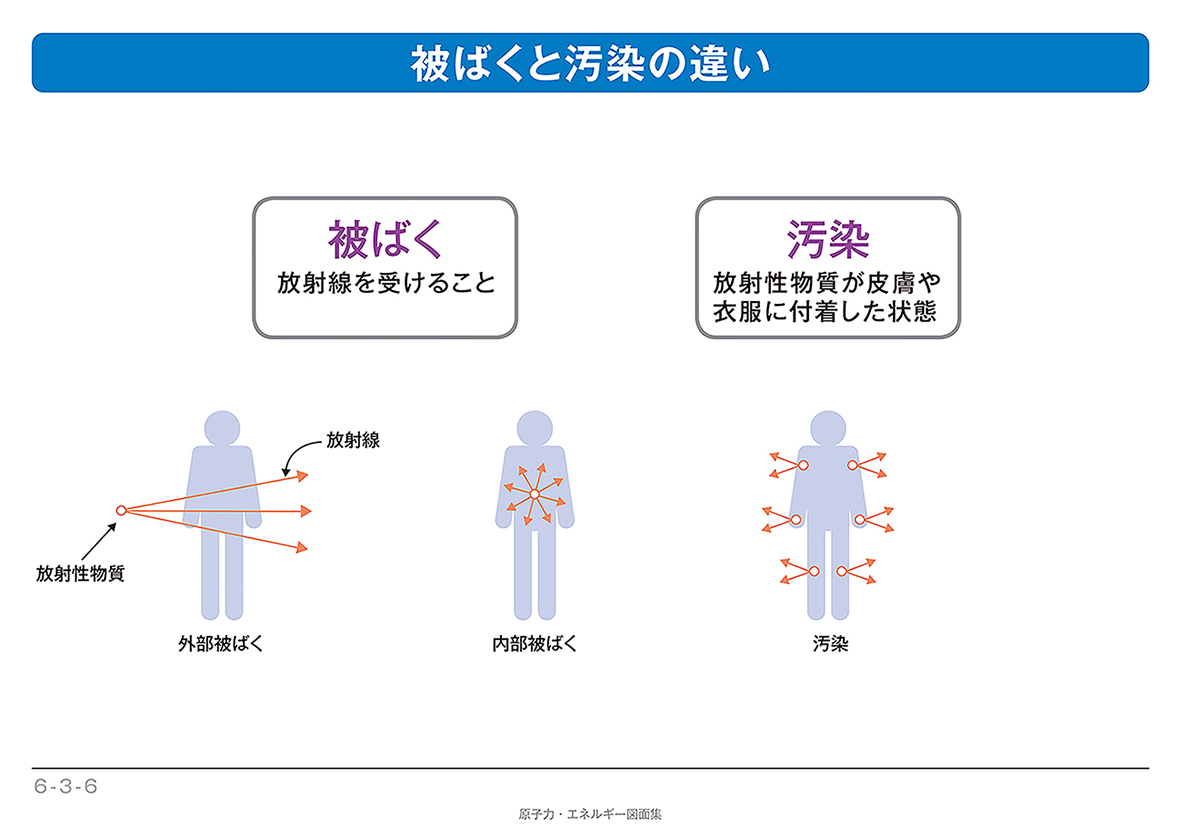

人体の外側に放射線源があって被ばくすることを「外部被ばく」といいます。

外部被ばくを少なくするためには放射線源から離れたり、放射線源との間に遮へいをしたり、放射線源に近づく時間を短くしたり、放射線源を除去する、という手段があります。

人体の内側に放射線源があって被ばくすることを「内部被ばく」といいます。

内部被ばくを防止するためには放射線源を身体に入れないことが大事です。

例えば、放射性物質が皮膚や衣服などに付着した状態で存在することを「汚染」といいます。汚染があると鼻や口を経由した内部被ばくをする恐れがありますので、汚染を可能な限り取り除くこと(除染といいます)や、汚染がある状況ではマスクなど保護具を着用することが必要です。

被ばくと汚染の違い

出典:一般財団法人 日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」

○確率的影響と確定的影響

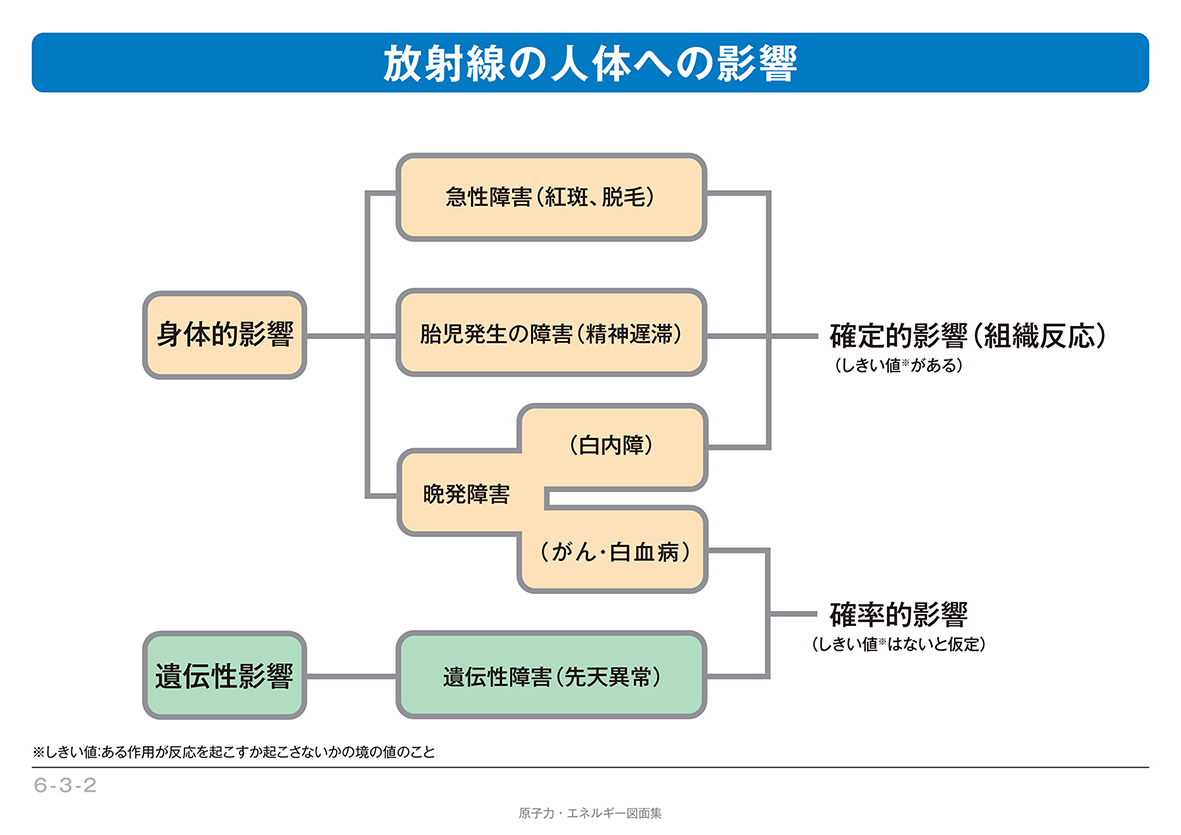

放射線が人体へ与える影響は、様々な観点で分類することができます。

まず、被ばくした本人に影響が表れる「身体的影響」と被ばくした本人の子孫に影響が表れる「遺伝性影響」に分けられます。

(遺伝的影響について種々の調査が行われていますが、現在のところ放射線による人への遺伝的影響が起こったというはっきりした証拠は得られていません)

また、被ばくした直後に影響が表れる「急性障害」と被ばくしてから数年~何十年後に影響が表れる「晩発障害」に分けることもできます。

さらに、確定的影響(組織反応ともいいます)と、確率的影響に分けることができます。

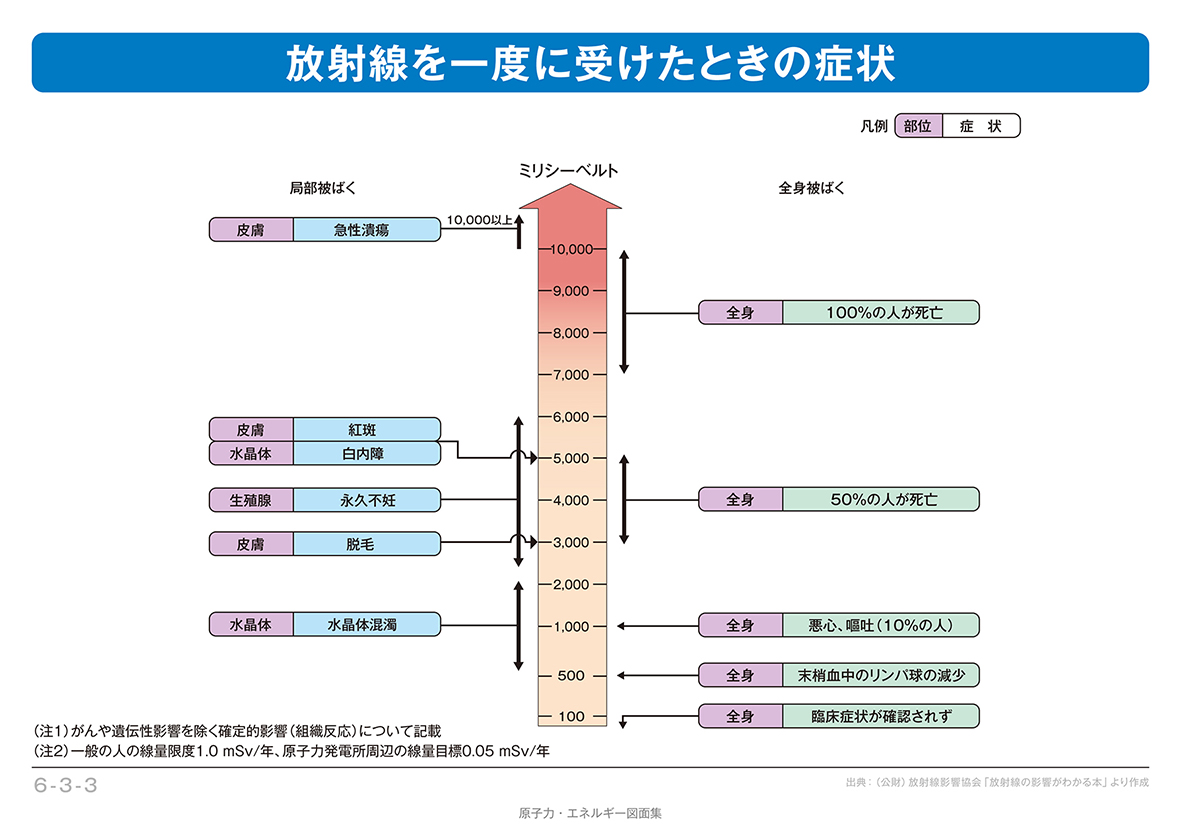

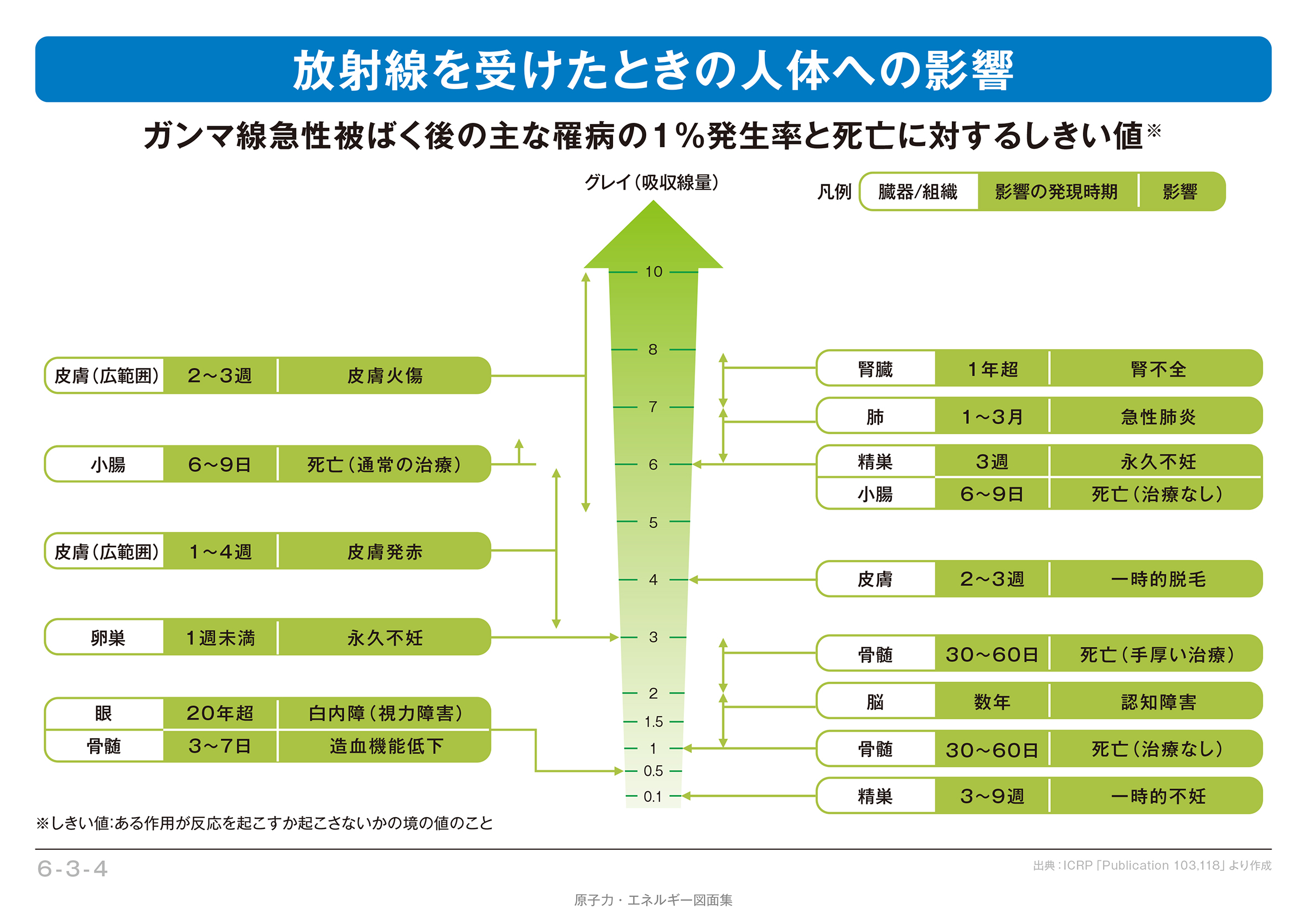

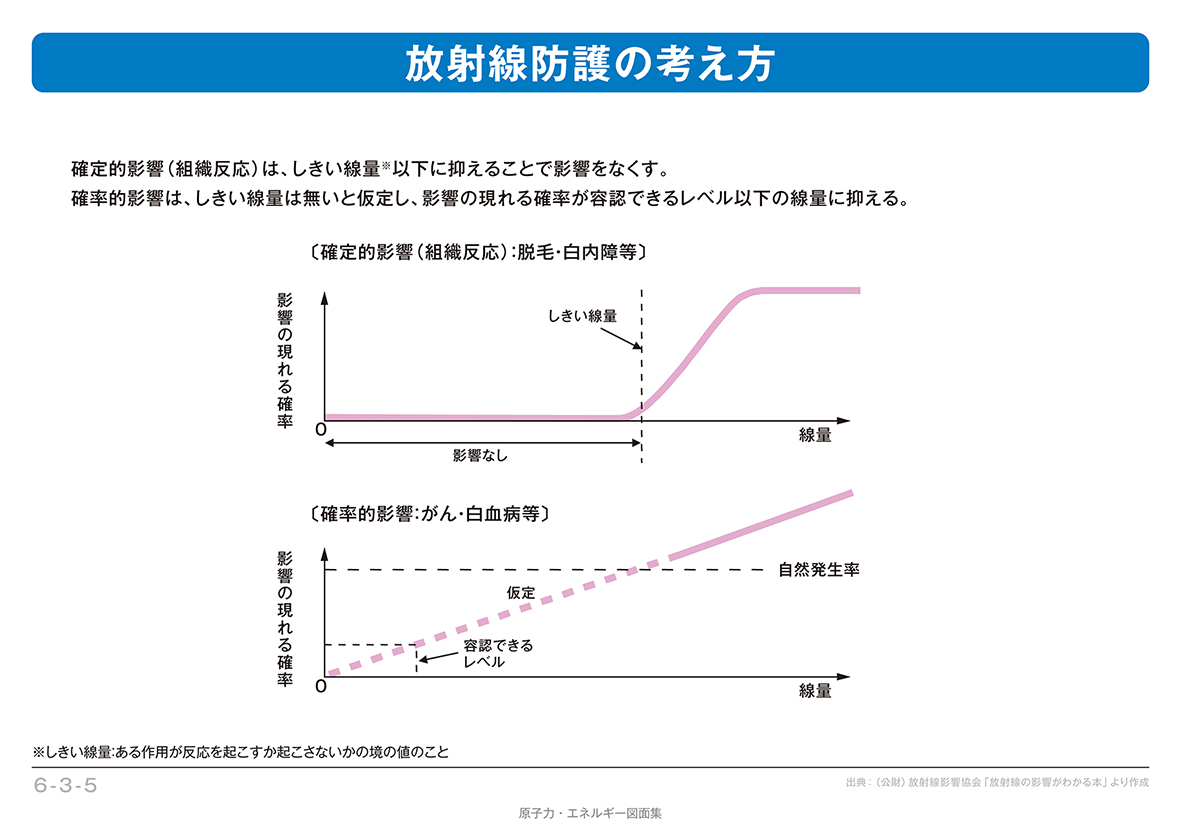

確定的影響は、その症状が発生するのに必要な最低の放射線量(しきい線量)が存在する影響です。

しきい線量以下の放射線では影響はありませんが、しきい線量を超えると影響が現れ始め、線量の増加とともに影響の発生確率が急激に増加し、ある線量に達するとすべての人に影響が現れます。また、線量の増加とともに影響の程度(症状の重さ)も増大します。

確率的影響は、しきい線量が存在しないと仮定し、受けた放射線線量の増加とともに影響の発生確率のみが増加すると考える影響です。

確率的影響としてはガンや遺伝的影響があります。

放射線の人体への影響

出典:一般財団法人 日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」

(確定的影響の例)放射線を一度に受けたときの症状

出典:一般財団法人 日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」

(確定的影響のしきい値(しきい線量))放射線を受けたときの人体への影響

出典:一般財団法人 日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」

○放射線防護の目標

当コラム「放射線防護の三原則」でICRPにより示された放射線防護の三原則を紹介しました。

- ・正当化の原則

- ・防護の最適化の原則

- ・線量限度の適用の原則

この中でも説明したように、

「確率的影響は社会の許容できるレベルに低く抑える」

「確定的影響は発生させない(しきい値より低い)レベルに低く抑える」

これが放射線防護の目標となっています。

放射線防護の考え方

出典:一般財団法人 日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」