放射線を知る

単位が意味するもの

○ベクレルとシーベルト

放射線、放射能の話をする際、よく聞かれるのが○○Bqの放射能があった場合、何Svの被ばくになるのかという質問です。

この項では、放射能から体に受ける放射線の量を計算する筋道を説明いたします。

「放射能と放射線は何が違う?」で説明したとおり、ベクレルとは放射能(放射線を出す能力)の単位で、1秒間に原子が壊変する回数を表す値です。

原子は1回の壊変で、ある決まったエネルギーのガンマ線を複数放出する場合があります。

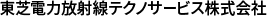

例えばコバルト60の場合、1回の壊変で1173keV(キロエレクトロンボルト:ガンマ線のエネルギーの大きさを示す)のガンマ線と1333keVのガンマ線を放出します。

図ー1 放射性物質と放射線

いまこのコバルト60が1MBq(1M=1×106)あった場合、この放射線源からは1秒あたり2×106本のガンマ線が放出される計算となります。

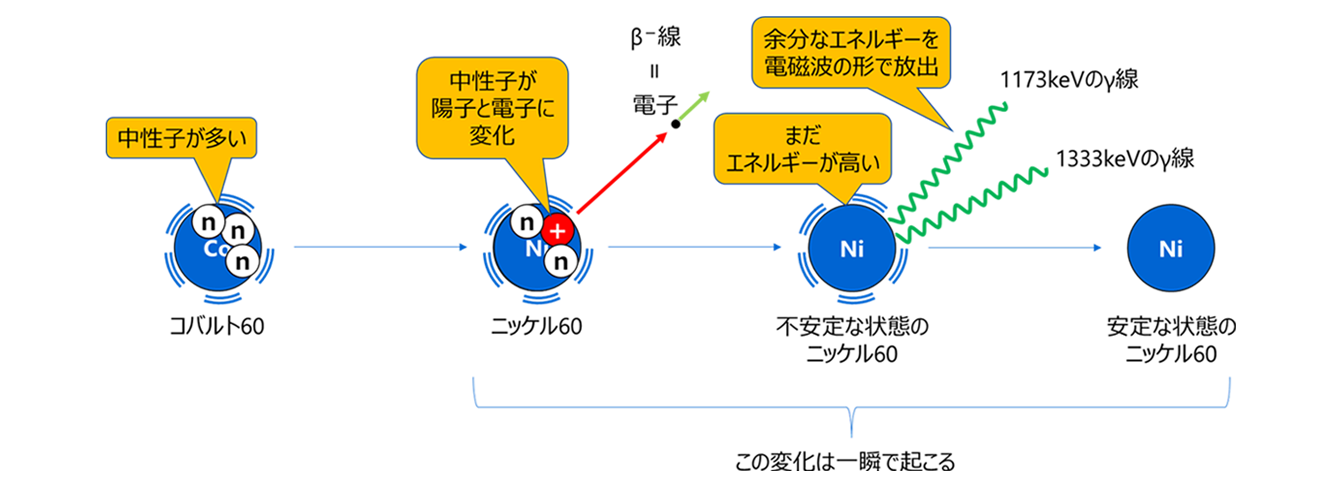

ところで、放射線は電球から放たれる光と同様に、放出される方向には上下左右の偏りがありません。これを等方性といいます。

例えば1MBqのコバルト60から1m離れた場所の単位面積(通常1cm×1cmの面を指します)あたりを通過するガンマ線は下記の計算により

1秒あたり15.9本となり、1時間あたり57200本となります。

図ー2 ガンマ線の等方性 1m離れた位置での面積

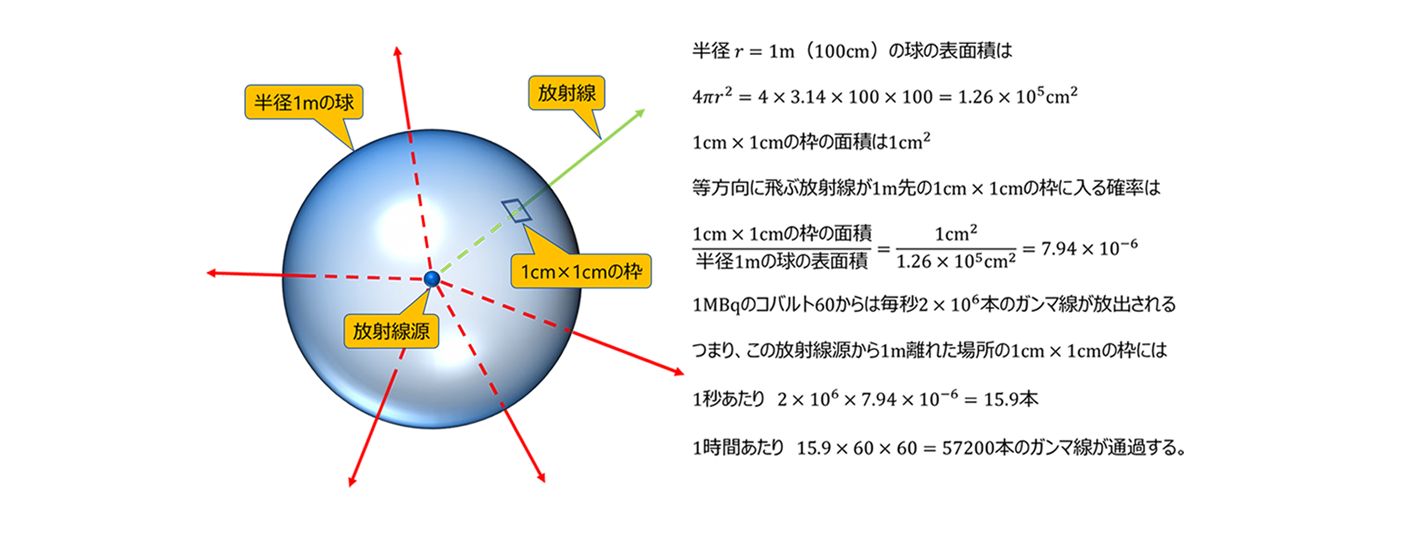

放射線源から1m離れた位置に物質を置いたとして、その物質によって吸収されるエネルギーはガンマ線のエネルギーや物質の種類によって決まります。

その係数を線エネルギー吸収係数といい、単位はm-1で、単位距離あたり吸収される割合を表します。

線エネルギー吸収係数を物質の密度(kg/m3)で割った値を質量エネルギー吸収係数といい、この係数を用いることで、1kgの物質が吸収した放射線のエネルギー、すなわち吸収線量(Gy)を求めることができます。

図ー3 線エネルギー吸収係数

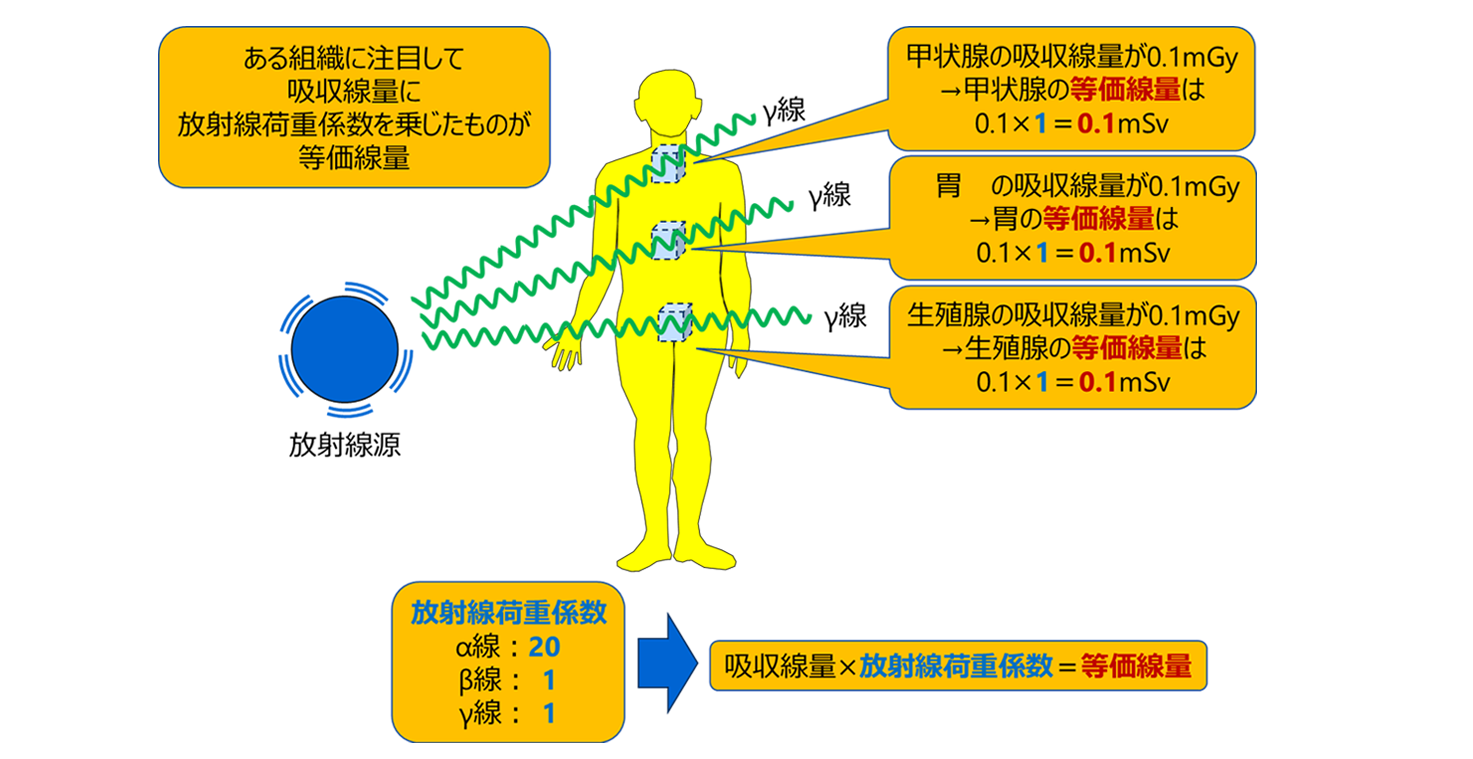

「ベクレル、グレイ、シーベルトって何の単位?」で説明したとおり、吸収線量に放射線荷重係数をかけると等価線量(Sv)となります。

ガンマ線の放射線荷重係数は1ですので、吸収線量=等価線量となります。

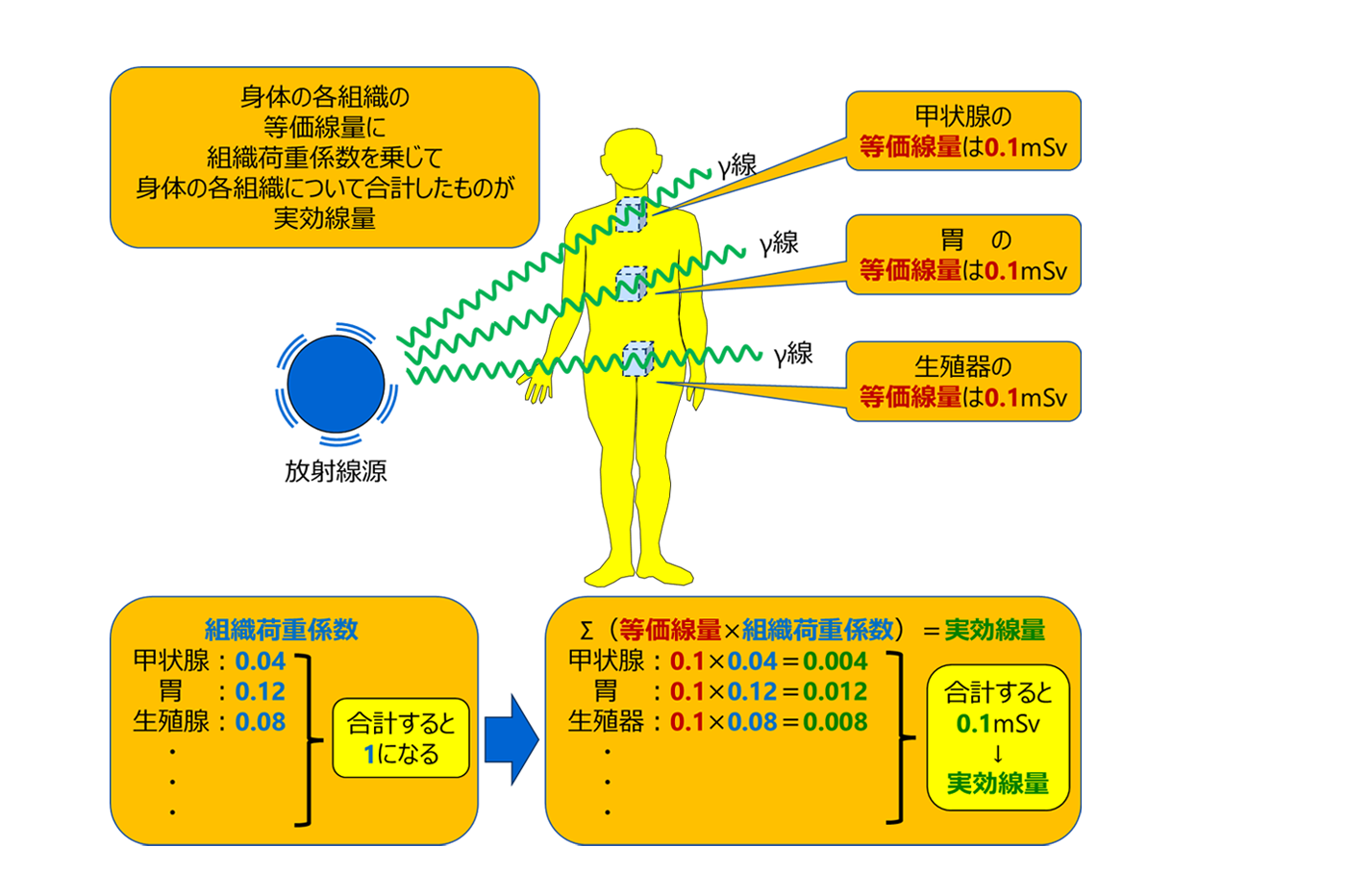

また、身体の各臓器の等価線量に組織荷重係数を乗じて、身体の各臓器について合計したものが実効線量(Sv)です。

図ー4 吸収線量から等価線量

図ー5 等価線量から実効線量

このようにして、吸収線量から実効線量を求めることができます。

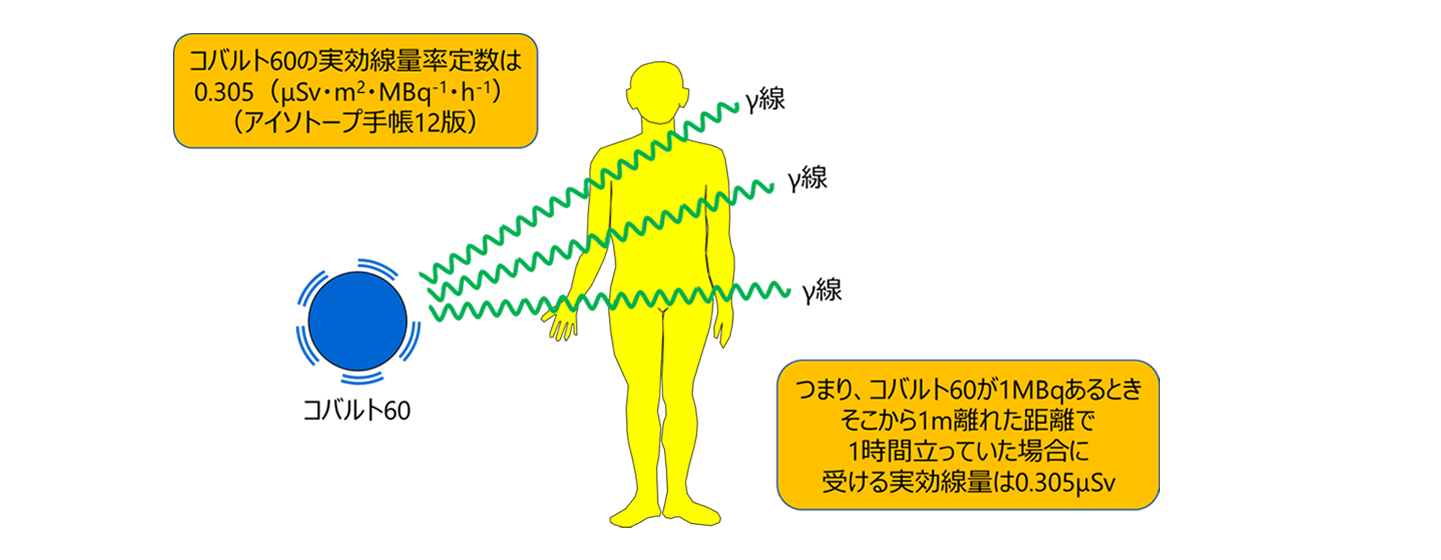

なお公益社団法人日本アイソトープ協会が発行する「アイソトープ手帳」には実効線量率定数が記載されており、核種ごとに1MBqの1m離れた位置での実効線量率(μSv/h:1時間あたりに受ける実効線量)をすぐに算定することができます。

図ー6 実効線量率定数