放射線を知る

サーベイメータの種類

モニタリングやサーベイで使うサーベイメータにはどのような種類があるのでしょうか?

「放射線を計るということ」でも紹介しましたが、放射線を測定する方法は、大きく分けて2つのアプローチがあります。すなわち、放射線が物質中を通過する際に生じる「電離作用」を利用する方法と、「励起作用」を利用する方法です。

放射線を計る方法には熱や飛跡を計測する方法もありますが、測定結果の応答に即時性があること、人の手で運搬可能な大きさ・重さであること、乾電池など可搬性のある電源で動作することなど、サーベイメータには放射線を計る以外にも重要な要素があります。放射線を速やかに電気信号に変換することは、これらの重要な要素への対応を容易にします。このため、電気信号への変換が容易な「電離作用」、「励起作用」を利用する方法が、特にサーベイメータにおける放射線を測定する方法の主流になったものと考えられます。

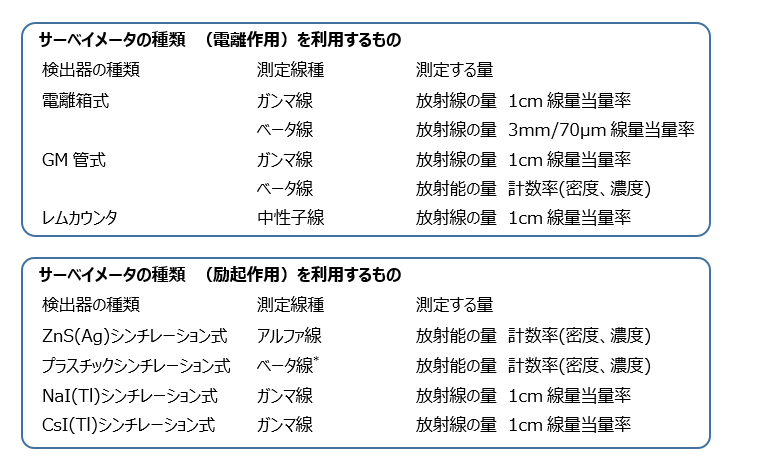

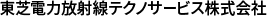

電離作用を利用する主なサーベイメータとして電離箱式やGM管式のサーベイメータが、励起作用を利用する主なサーベイメータとしてNaI(Tl)シンチレーション式やZnS(Ag)シンチレーション式のサーベイメータがあります。

サーベイメータを測定する対象で分けた場合、「放射線の量」の測定用と「放射能の量」の測定用に分けることができます。

「放射線の量」を測定するサーベイメータとしては、外部被ばく防護のためにガンマ線を測定するサーベイメータが多数運用されており、この用途としてはエネルギー特性と高い線量率でも測定可能な電離箱式サーベイメータや、比較的低い線量率でも安定して測定可能なNaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータが用いられています。また、同様に外部被ばく防護のため中性子線を測定するサーベイメータとしてレムカウンタも用いられています。なお、レムカウンタでは中性子線との相互作用により荷電粒子を放出する核種(ヘリウム3やホウ素10)を検出器に封入し、荷電粒子による電離を利用して測定を行います。

「放射能の量」を測定するサーベイメータとしては、放射性物質による汚染を測定するための、通称“汚染サーベイメータ”と呼ばれるサーベイメータが多数運用されています。対象線種がベータ線の場合にはGM管式やプラスチックシンチレーション式のサーベイメータが、アルファ線の場合にはZnS(Ag)シンチレーション式サーベイメータが用いられています。

なお、「放射能の量」を測定するサーベイメータが表示する値は多くの場合、単位時間内にサーベイメータが放射線を検知した回数、すなわち計数率です。管理の現場では表面汚染密度や空気中の放射性物質濃度が重要であることから、予め計数率を放射能量に換算するための「換算係数」を求めておき、サーベイメータの側面に表示するなどの運用を行っています。