放射線を知る

被ばくによる人体影響(リスク)

現在、放射線は、医療、研究、工業、農業など多くの分野で利用され、わたしたちの生活に恩恵を与える欠かせないものになっています。

その一方で、放射線による被ばくは、発がん、もしくはがんで死亡する確率を増やすというリスクも存在します。

今回は、このリスクについて説明します。

リスクという言葉は一般的には「危険性」や「危険度」の意味合いで使われていますが、放射線防護の分野では「被害の影響の大きさ」や「被害が発生する確率」、またはその両方である「影響の大きさと可能性(確率)」の意味で使われています。

そのため、リスクを考える場合は「ある」、「なし」ではなく、「どの程度の大きさか」、「発生確率が何倍くらいになるか」が重要になってきます。

放射線被ばくにおいても、リスクは放射線被ばくによる影響が「ある」「なし」ではなく、放射線の確率的影響を考える際には、「発がん、がんで死亡する確率」として使われます。

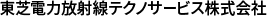

リスクの計算には複数あり、相対リスクはある要因によって個人のリスクが何倍高まるかを表し、また、寄与リスクはある要因により集団のリスクがどのくらい増えるかを表します。相対リスク、寄与リスクは下図の計算式で計算されます。

相対リスクと寄与リスク

例えば、放射線被ばくという要因がないのにがんになった患者を含む集団を➀とし、一方、放射線被ばくという要因があってがんになった患者を含む集団を➁とした場合、➀で10万人あたり20人、➁では1万人あたり3人ががんになったと仮定すると、相対リスクは1.5なり、放射線被ばくによって個人が1.5倍罹患しやすくなると言えます。

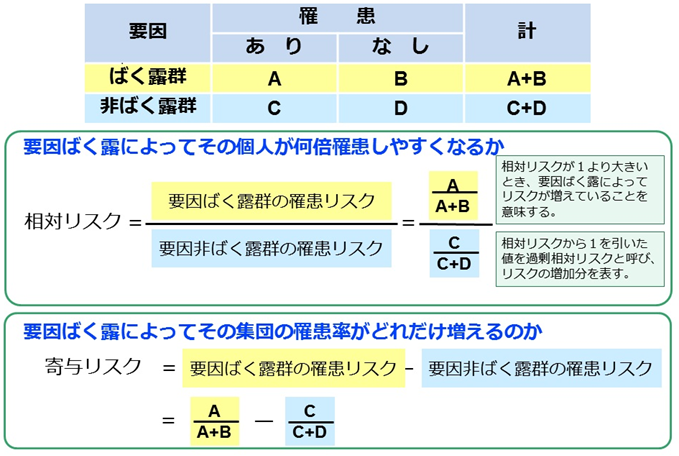

上記は、相対リスクの説明を分かりやすくするために用いた数字ですが、国際放射線防護委員会(ICRP)では、大人も小人も含めた集団で100mSvあたり0.5%のがん死亡の確率が増えるとしています。これは原爆被爆者のデータを基に、低線量被ばくによるリスクを推定した値です。

つまり、1,000人の集団がいて、その内の約30%(現在のがん死亡率の割合)にあたる300人ががんで死亡していると仮定した場合、この1,000人の集団全員が100mSvの放射線被ばくをすると0.5%にあたる5人が300人に追加されて305人ががんで死亡すると推定されます。

低線量被ばくによるがん死亡リスク

しかし、実際には、がんは食事、喫煙等の多くの原因により発症し、原因が放射線であるがんを特定する方法は確立されていないため、100mSv以下の増加分である1,000人中5人の増加を実際に検出することは大変難しいと考えられています。