放射線を知る

被ばくによる人体影響(LNT仮説)

放射線を受けると人体に対してさまざまな影響が現れます。(当コラムの「放射線の被ばくと放射線防護」を参照)

一般に、線量の増加に伴ってリスクが増加することを「線量反応関係」と言います。

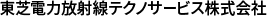

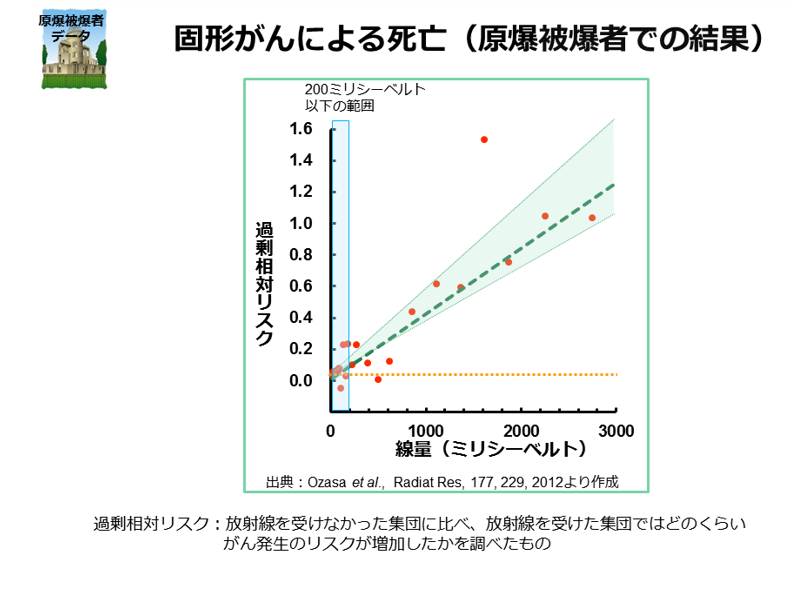

下図は、原爆被爆者のデータから得られた線量とリスク(固形がんによる死亡リスク、白血病による死亡または罹患リスク)をそれぞれ示しています。

これは広島・長崎に投下された原子爆弾のように、一度に大量の放射線を受けた場合(概ね100~200mSv以上)であって、それよりも低い線量では研究者によっても意見が分かれています。

放射線の人体への影響は、「確定的影響と」と「確率的影響」に分類されています。(当コラムの「放射線の被ばくと放射線防護」を参照)

「確定的影響」には、しきい線量が存在し、この線量以下では人体への影響がありませんが、「確率的影響」には、しきい線量がなく、線量の増加に伴い影響の現れる確率が増えていくと仮定しています。

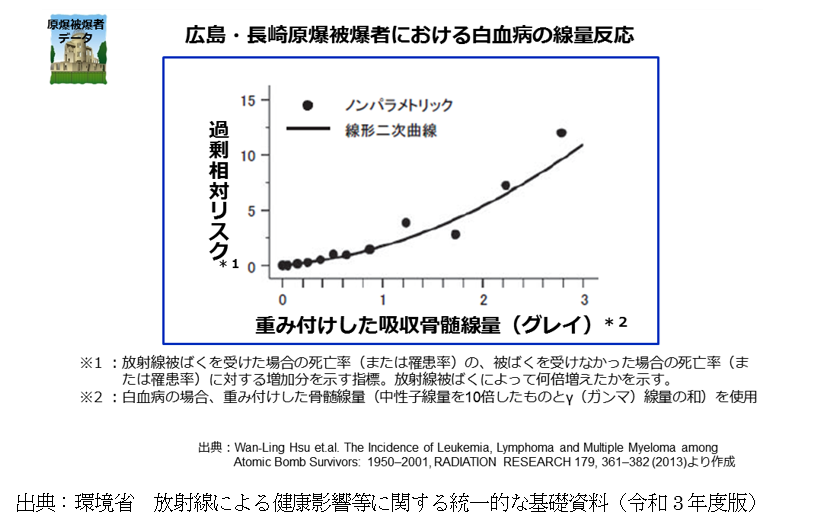

この仮定のことをLNT仮説(linear non-threshold model しきい値なし直線モデル)と呼んでいます。

科学的には、100mSv以下の確率的影響についてLNT仮説(モデル)が妥当かどうかの決着はついていません。

国際放射線防護委員会(ICRP)ではLNT仮説(モデル)を採用することで、放射線防護の目的において単純かつ合理的な仮定を提供できるとしていますが、一定の線量より低い被ばくでは、がん、白血病等は実際には生じず、LNT仮説(モデル)は過大評価であるとの見解を示す団体もあります。