放射線を知る

内部被ばくの考え方

○外部被ばくと内部被ばく

前回「単位が意味するもの」では、身体の外側にある放射能(Bq)から身体に受ける放射線の量(Sv)を計算する考え方について説明しました。

ところで、「放射線の被ばくと放射線防護」の章では放射線を体に受ける被ばくには「外部被ばく」と「内部被ばく」があることを説明しました。

今回は、内部被ばくの考え方について説明しましょう。

○内部被ばくのメカニズム

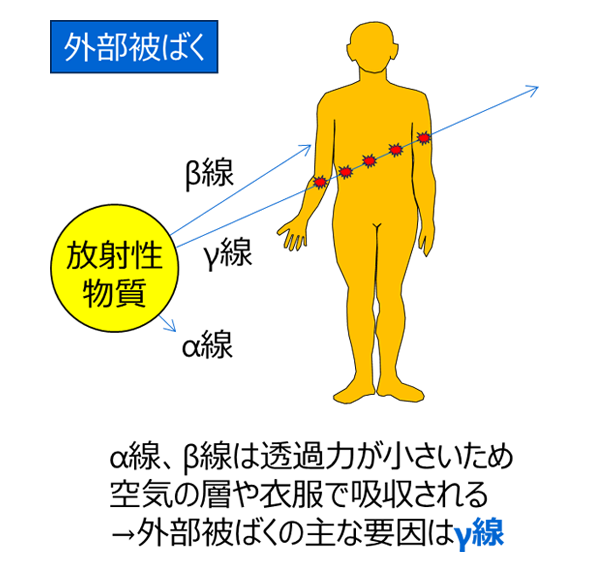

内部被ばくは放射性物質(放射線源)を呼吸器や飲食、傷口等から身体に取り込むことが原因で起こります。

身体に取り込んだ放射線源により身体内部の組織(臓器など)が直接放射線にさらされます。

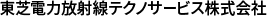

飛程が短いα線やβ線は、外部被ばくの場合は身体に与える影響を考える必要はあまりありませんが、内部被ばくの場合はα線やβ線の影響が大変大きくなります。

放射線の種類による外部被ばくと内部被ばくの身体影響の違い

○内部被ばくの計算方法

外部被ばくは、放射線を身体に受けている間だけ被ばくします。

しかし内部被ばくでは、放射性物質が身体の中にとどまっている期間はずっと放射線を受ける形となり、単純に計算することはできません。

体にとどまった放射性物質はその物質固有の半減期で減少するほか、生物学的半減期(体の中に取り込まれた物質が体外に排出され半分になる時間)でも減少していきます。(両方を組み合わせた半減期を実効半減期とも言います。)

内部被ばくの影響を評価するには、「預託線量(預託実効線量ともいう)」という考え方を用います。

これは、身体に取り込んだ放射性物質によりその後50年間に受ける線量を放射性物質の摂取時にまとめて被ばくしたと考えるものです。

預託線量の単位は、外部被ばくと同じ、身体への影響を表す「実効線量Sv(シーベルト)」です。

預託線量の計算方法は様々な機関で計算コードとして作成されています。

また、法令では、以下の計算にて算定することとなっています。

預託線量(mSv)=摂取量(Bq)× 実効線量係数(mSv/Bq)

実効線量係数は法令で定める告示の別表※ で示されています。

放射性物質の種類と摂取方法、および化学形に応じた実効線量係数と放射性物質の摂取量から預託線量を計算することができます。

※ 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成十二年十月二十三日号外 科学技術庁告示第五号

最終改正:令和二年十二月十七日 原子力規制委員会告示第十三号)

別表第2(第7条、第14条及び第19条関係)「放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、一種類である場合の空気中濃度限度等」

○放射性物質の摂取量の評価

上記したように預託線量を計算するためには「摂取量(Bq)」を確定する必要があります。

体内に取り込んだ放射性物質の量を測る方法として以下の2つの方法があります。

①体外計測法

体の外部よりγ線を計測し放射能量を測定します。原子力発電所等ではホールボディカウンタ(WBC)として定期的な測定に用いられています。

ベッド型のホールボディカウンタ

(出典:東芝エネルギーシステムズ株式会社「放射線防護の手引き」)

②バイオアッセイ

体外計測法では、γ線を出す放射性物質は測定できますが、α線やβ線しか出さない放射性物質は測定できません。

その場合、バイオアッセイと言って内部被ばくした方の排泄物を集め、その中に含まれる放射性物質の量で判断するやり方がとられます。

いずれにしても内部被ばくが発生すると、長期的なモニタリングや複雑な計算評価が必要となります。そのため、原子力発電所の現場では内部被ばくを起こさないような管理を行っています。